1.序章

はじめに

私は、令和6年度の中小企業診断士2次試験に合格できました。

このブログでは、私が合格のために実施してきた”17のこと”を紹介します。

今後受験される方にとって、少しでも有意義な情報を発信できれば幸いです。

今回は、序章として、実施してきたことの前提となる情報となります。

1.1 実施してきたことの全体像

- 序章

- 管理編

実施してきたこと 1 試験の分析

実施してきたこと 2 自分の実力分析

実施してきたこと 3 戦略と計画作成

実施してきたこと 4 進捗と課題管理

実施してきたこと 5 体調管理とメンタルコントロール

実施してきたこと 6 当日のタイムスケジュール作成 - 勉強編

実施してきたこと 7 過去問実施

実施してきたこと 8 過去問分析(事例Ⅰ~Ⅲ)

実施してきたこと 9 事例Ⅳ強化対策

実施してきたこと 10 ファイナルペーパーとチェックリスト作成

実施してきたこと 11 80分プロセス作成

実施してきたこと 12 模擬試験 - その他小ネタ編

実施してきたこと 13 簿記試験

実施してきたこと 14 勉強部屋の活用

実施してきたこと 15 筆記用具へのこだわり

実施してきたこと 16 参考図書

実施してきたこと 17 口述試験対策

上記の実施してきたことについて、それぞれ目的やポイント等を具体的に書いていきます。

あと番外編として、こぼれ話や失敗したことも書くかもしれません。

※こぼれ話などは、電子書籍版でのみ記載してます。ぜひご一読ください。

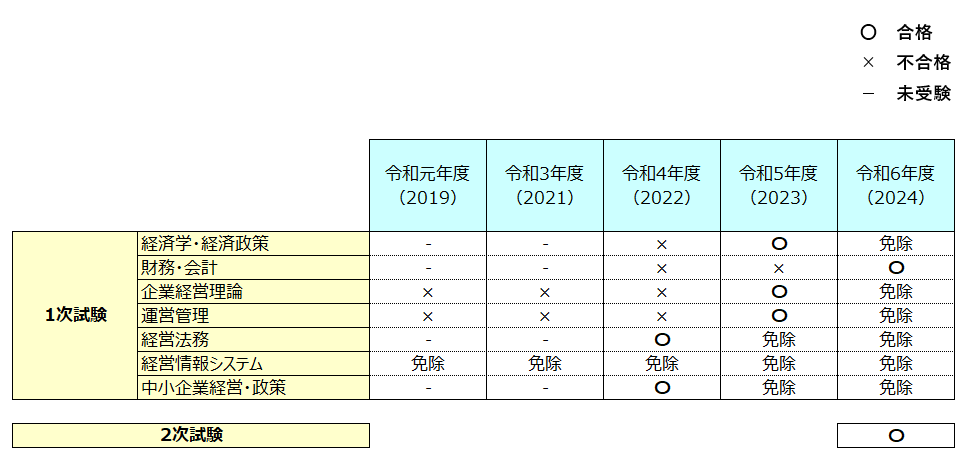

1.2 受験歴

私の受験歴

1次試験に合格するまでの受験回数は、5回です。

経営システムは、応用情報処理資格を保有していたので免除だったため

実質6教科を合格するために、5回かかりました。

さらに私は、国語が決して得意ではありません。読解スピードも記述スピードも遅いです。

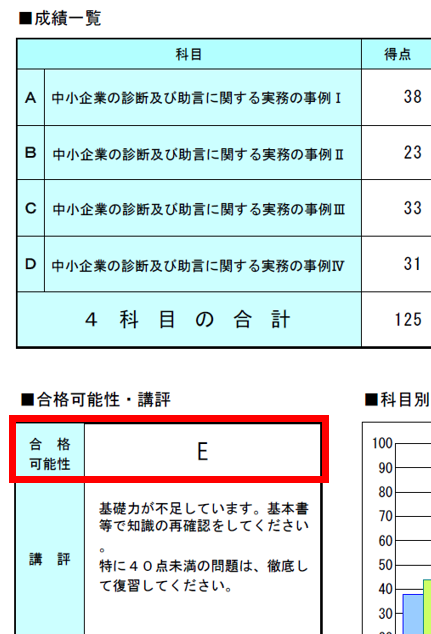

実際、2次試験の模擬試験では、「E」判定でした。

一方で、難易度が高いとされる2次試験は、1発合格しました。

しかも全事例60点以上を獲得できました。

2次試験模試の結果

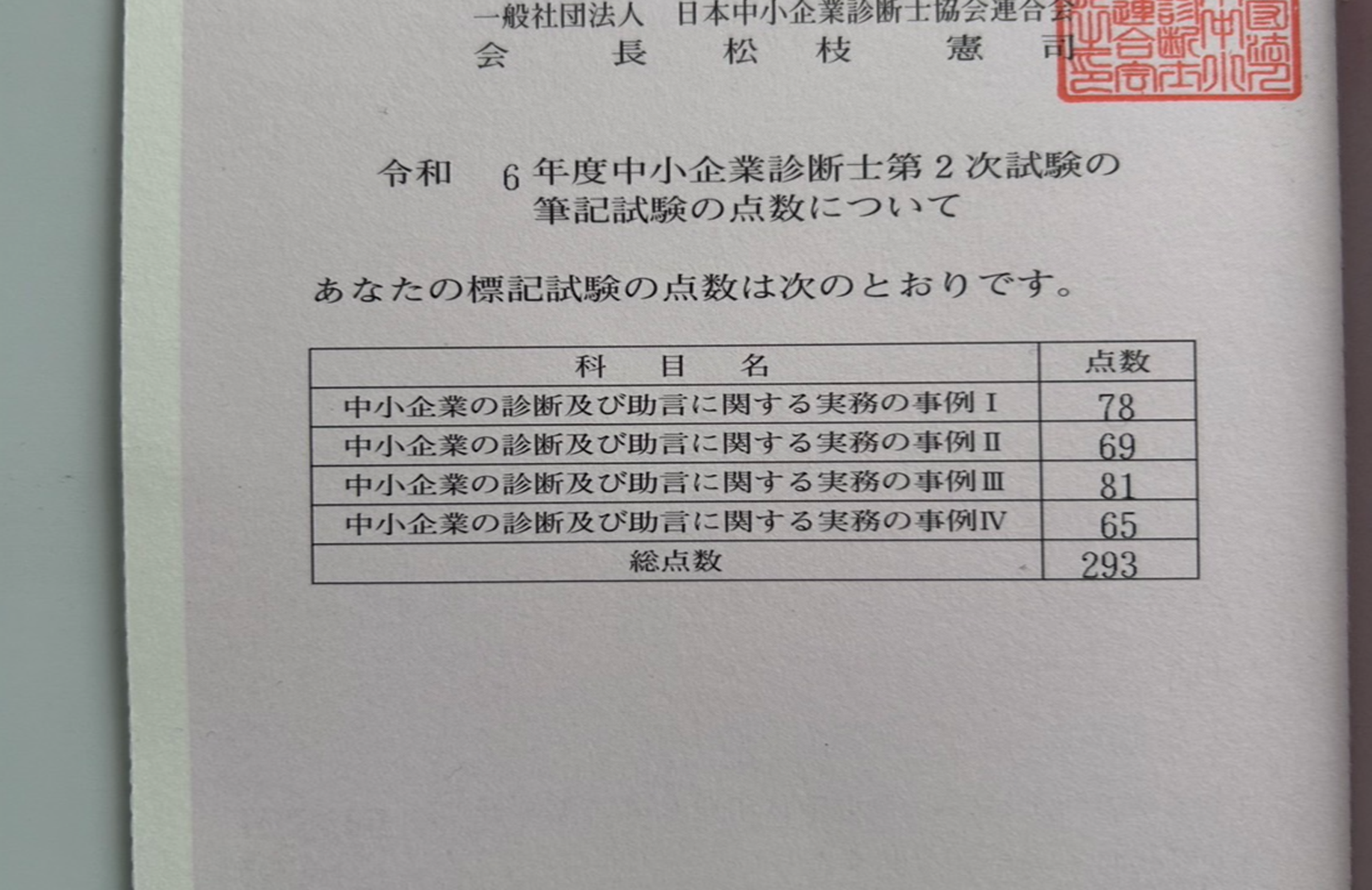

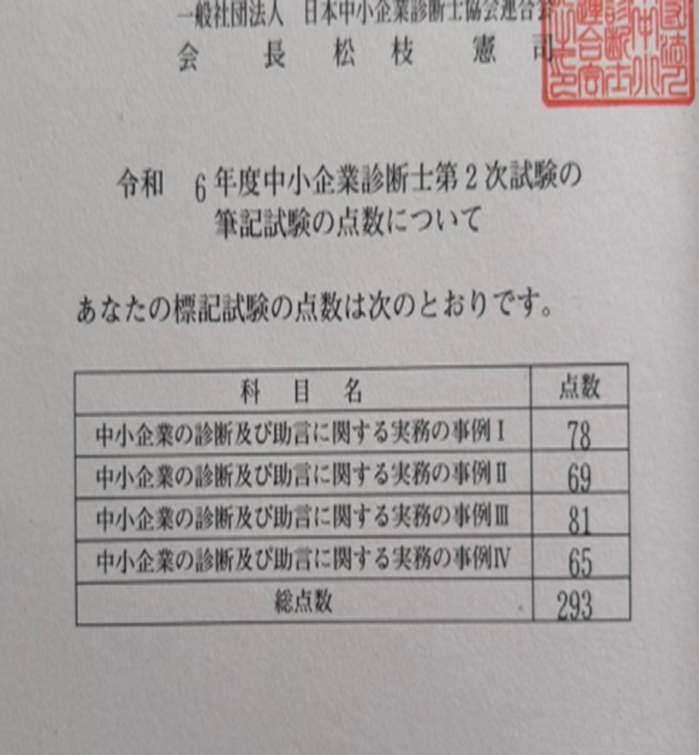

2次試験本番の結果

・1次試験受験回数、5回

・2次試験模試「E」判定

と優秀でない自分が

・2次試験1発合格

・合計293点

・全事例60点以上

を実現するために、どのようなことを実施してきたかについて、当ブログで書いていきます。

合わせて、実施する目的や意識していたことも、具体的にお伝えできればと思います。

私の受験前の前提知識としては、システム関連が比較的得意という程度です。

私のプロフィール、前提知識等はこちらを参照ください。

1.3 ターゲット

当ブログは、以下の方に効果が期待できます。

- とりあえず試験に合格したい方

- 国語が得意でない方(読解スピードが遅い、文章を書くのが遅い、語彙力が乏しい等)

- ポテンシャルが低いため真っ向勝負で上位18%に入るのが難しい方

- 過去問をどう分析するか迷走している方

- 過去問実施後どう振り返るか迷走している方

- 事例Ⅰ~Ⅲを強化したい方

- 事例Ⅳが致命的にやばい方

- 低コストで合格を目指したい方

上記のニーズに対して

- 「試験に合格すること」だけに注力した施策

- 解答をパターン化させて、合格できる答案を作成する施策

- あの手この手で上位18%以上に食い込む施策

- 過去問の効率的な分析施策

- パターン化された過去問の振り返り施策

- 事例Ⅰ~Ⅲで60点以上を取得した施策

- やばくても事例Ⅳで60点以上取得した施策

- 具体的な教材・テキストを提示の上、低コストで抑えられる施策

をご紹介します。

1つでも有益な施策があれば、採用してみようかなというくらいの気持ちで見ていただければ、ちょうど良いと思います。過度な期待は要注意です。過度な失望を生みます。

1.4 期待される効果 ビフォー・アフター

実際に自分が実施してきた施策による変化、ビフォー・アフターを晒します。

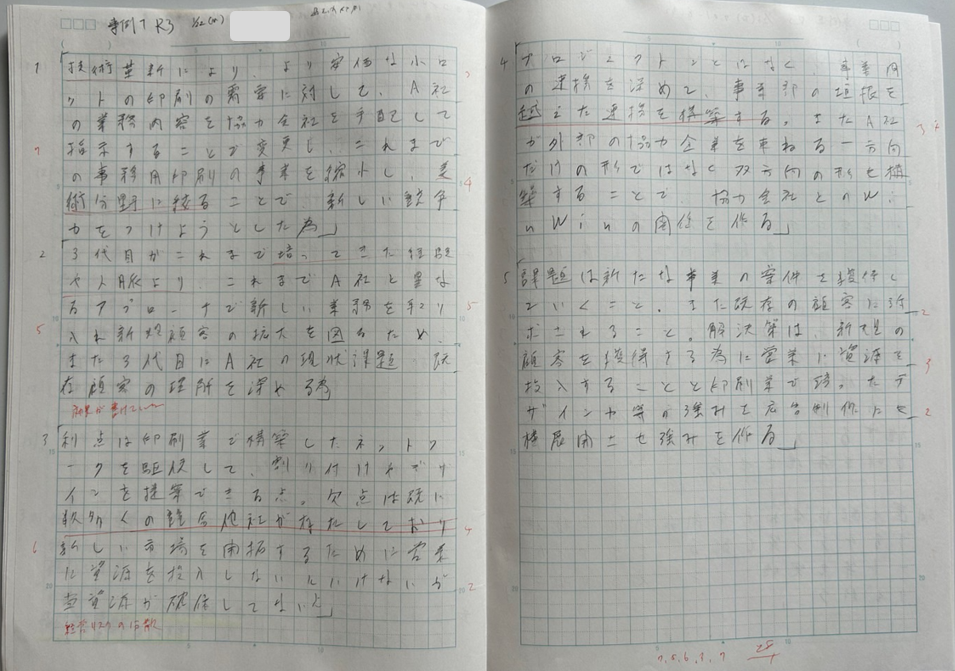

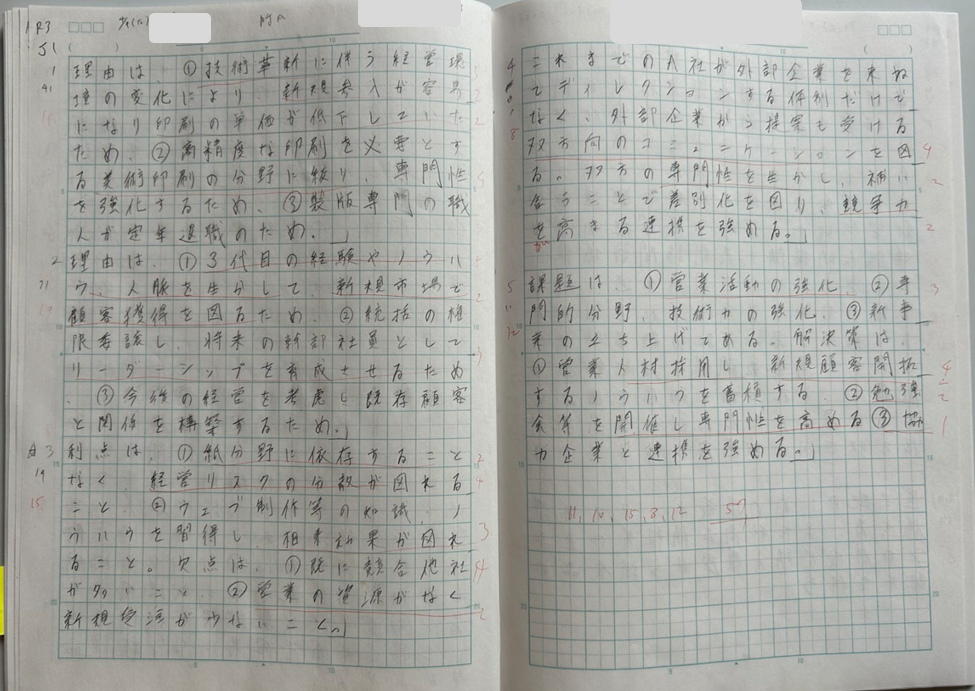

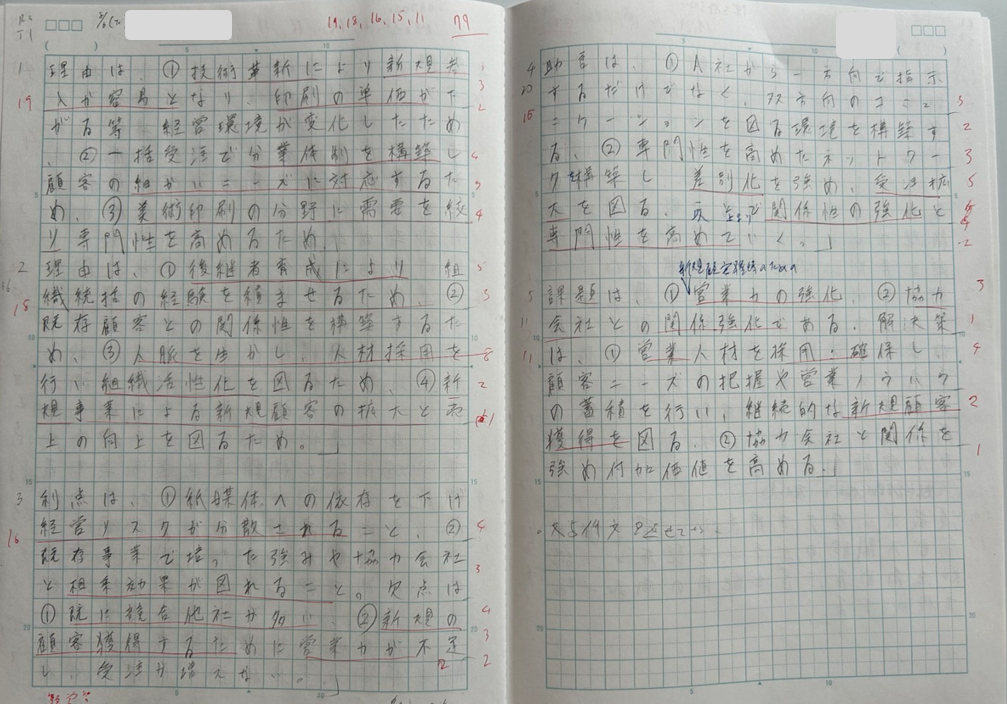

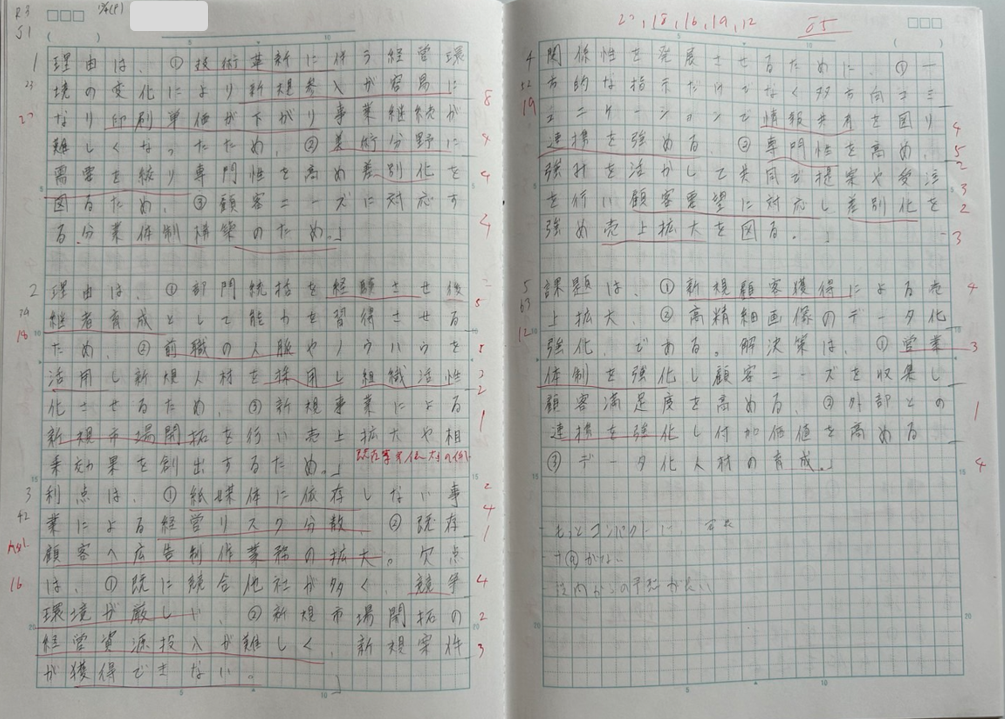

以下は、令和3年事例Ⅰの過去問を実施した時の自分が作成した答案です。

2次試験対策を開始した令和6年1月から10月までの変化をご確認いただけます。

後述しますが、1月の段階では、まだ1次試験は合格していない状態です。

①令和6年1月22日実施時 自己採点:26点 ※この答案を作成するのに、130分かかっています。

②令和6年4月9日実施時 自己採点:57点

③令和6年8月6日実施時 自己採点:79点

④令和6年10月4日実施時 自己採点:85点

答案の書き方、内容、読みやすさ、字の丁寧さ…etc

いくつか変化があることがわかると思います。

1月時の答案を見れば、私のレベルの低さがわかると思います。答案作成に130分かけてこの内容です。

正直、公開するのも恥ずかしいです。まさに1次試験合格まで5回かかる人間の解答です。

とても上位18%に入っている答案ではありません。この時点では、上位80~90%以下のポジションだと自己分析しています。

そんな状態から10月の状態になるまでに、いくつかの施策を実施してきました。

その結果、本試験でも合計293点(事例Ⅰは78点)を取得することができました。

当ブログでは、1月から10月までの間で、実際に何を実施してきたのか、17個の具体的な施策について書いていきます。

1.5 概要

(1)目的

目的は、試験当日に合格基準の答案を作成することです。

すべては、当目的を達成するために、実施してきた内容となります。

つまり試験当日の答案用紙に、合格率である上位約18%の答案を試験時間内に書いて提出するために実施してきたことです。

決して、優秀な診断士になるために実施してきたことではないです。

(2)基本的なサイクル

基本的には、以下のサイクルの繰り返しです。

①計画を立てる

②過去問をする

③振り返り、分析、課題を抽出する

④課題の対策を立てる

このサイクルを繰り返す中で、自分が実施してきた具体的な内容を書いていきます。

(3)管理面と勉強面

合格するために実施してきたことについては、以下の2つの側面をベースとしてます。

・管理(マネージメント)面 : 勉強するための管理施策

・勉強(プレイヤー)面 : 勉強する施策(過去問分析も含む)

上記の「基本的なサイクル」を例にすれば

管理面: 「①計画を立てる」、「④課題の対策を立てる」

勉強面: 「②過去問をする」、「③振り返り、分析して、課題を抽出する」

というイメージです。

自分は、システムエンジニアとして、いくつかのシステム開発プロジェクトに携わってきました。

その経験とノウハウを横展開して、診断士試験についても、「中小企業診断士試験合格プロジェクト」として、自分がプロジェクトマネージャー兼プレイヤーの一人プロジェクトというイメージで取り組んできました。

(4)勉強法

結論を言いますと、過去問を繰り返し実施することです。

基本的に過去問の実施と分析しかやってないです。

※詳細については、「実施してきたこと 7 過去問実施」の中で、後述していきます。

また前提として、

優秀な中小企業診断士になる勉強法ではなく、試験に合格するための勉強法です。

試験当日の答案用紙に、上位18%の答案を時間内に書いて提出するために実施してきたことです。

決して、優秀な診断士になる勉強法ではないです。

資格試験として割り切って、いかにして合格を実現できるかという点に焦点を当てた勉強法となります。

余談になりますが、個人的には、優秀な中小企業診断士になる勉強がしたいのであれば、養成課程に行った方がいいと思います。さらに、優秀な中小企業診断士になるためには、実際の現場で実務をこなすのが一番早くて有益だと思います。

(5)合格するためのマインド、意識していたこと

受験にあたり、以下の考え(マインド)がベースとなっています。

- 最終的には、自分との戦い。

- 相対評価ということ。

中小企業診断士2次試験は相対評価と考えていました。

相対評価なので、仮に自分が70点の解答を書いても周りの受験生が80点の解答を書けば不合格になります。

逆に自分の解答が50点でも、周りの解答が40点であれば合格できます。

過去問実施時の得点はあくまで自分の実力の物差し程度に考える、合格基準ではないと考えてました。

そのため過去問で高得点を取っても、安心しないようにして、自分のベストの解答を安定的に書けるようにすることを意識していました。 - 上位15%に入ること。

合格率約18%なので、上位15%に入ることを目標にしていました。

上位15%というのは、受験生5人のうち、合格できるのは1人以下となります。

2次試験は、誰でも受験できるわけではなく、1次試験に合格している人しか受験できません。

1次試験に合格してくる人は、ある程度勉強できる上に受験勉強・対策もきっちりしてくる人達が多いです。

そもそもの能力が高い人(ポテンシャルが高い人)、びっくりするような努力をしてくる人も多いです。

自分は、もともとのポテンシャルでは、上位15%に入っていないと自覚していました。

上位15%になるために、「頭2つ抜き出る」意識でやらないと追いつけない、合格ラインに入れないと考えて勉強に取り組んでいました。 - 勝利は細部に宿る。

1点でも多く獲得できるようにあらゆる対策を取り入れる。

「まぁ練習だからいいや」を普段の過去問実施時からしない。 - 今年絶対合格するということ。来年もまだあるとは考えない。

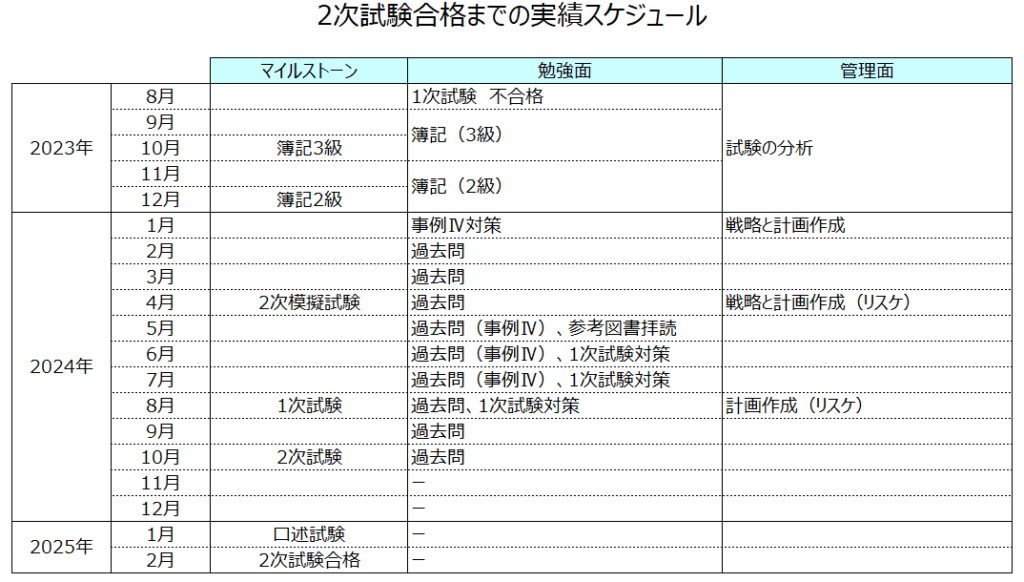

1.6 2次試験合格に向けた工程とスケジュール

2024年2月から本格的に過去問をやりこみ始めました。4月の2次模擬試験で、多年度生に追いつくことを意識していました。戦略的なことは、「実践してきたこと」で後述します。

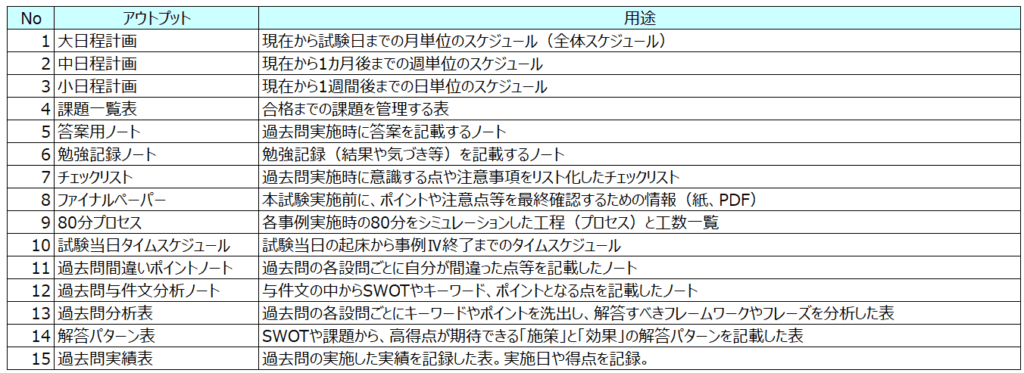

1.7 作成したもの アウトプット情報

これらのアウトプット情報の詳細については、「実践してきたこと」で後述していきます。

現時点では、このようなアウトプット情報があるんだ、という程度に思っていてください。

※詳細は、こちらのページをご覧ください。

1.8 予算とリソース

(1)予算

2次試験対策実施の予算は、概算で、168,800円かかってます。

ただし、自分は勉強部屋を利用していたので、その分の交通費含めて費用が多くかかっています。

勉強部屋の利用がなければ

168,800円 - (60,000円 + 40,000円) = 68,800円

くらいで抑えられます。あくまで目安です。

内訳は、以下のイメージです。

- テキスト教材代 30,000 円

- 筆記用具ノート 4,000 円

- 過去問印刷代 1,000 円

- 試験代 17,800 円

- 模試代金 10,000 円

- 勉強部屋 60,000 円

- 勉強部屋交通費 40,000 円

- その他交通等 6,000 円

- 合計 168,800 円

試験代は、2次試験分のみです。

予備校等に通うのであれば、その分が加算されるイメージとなります。

自分は、テキスト教材は、出費を抑えるために大半をメルカリで購入してました。

(2)リソース

2次試験対策実施のために、主に以下のリソースを使用(活用)していました。

・テキスト・教材

・筆記用具(シャーペン0.3mm、赤ペン、消しゴム等)

・A4ノート

・電卓

・時計

・デスクトップパソコン(エクセル、YouTube等)

・スマートフォン(PDFファイル、YouTube等)

・勉強部屋

テキスト・教材については、以下を使用していました。

①2016年度版中小企業診断士 最速合格のための第2次試験過去問題集(TAC出版)

②2022年度版中小企業診断士 最速合格のための第2次試験過去問題集(TAC出版)

③2024年度版中小企業診断士 最速合格のための第2次試験過去問題集(TAC出版)

④第2次試験 事例Ⅳの解き方(TAC出版)

⑤ふぞろいな合格答案10年データブック(同友館)

⑥ふぞろいな合格答案 エピソード12(同友館)

⑦ふぞろいな合格答案 エピソード13(同友館)

⑧ふぞろいな合格答案 エピソード14(同友館)

⑨ふぞろいな合格答案 エピソード15(同友館)

⑩ふぞろいな合格答案 エピソード16(同友館)

⑪ふぞろいな合格答案 エピソード17(同友館)

⑫ふぞろいな答案分析5(同友館)

⑬中小企業診断士 2次試験合格者の頭の中にあった全ノウハウ(同友館)

⑭30日でマスターできる 中小企業診断士第2次試験 解き方の黄金手順(中央経済社)

⑮中小企業診断士 2次試験事例問題の解法 第4版 (AAS東京出版)

⑯スモールビジネス・マーケティング(中央経済社)

②③④⑪以外は、出費を抑えるためメルカリで購入しました。

⑬⑭⑮は、基本的に使用していないですが、メルカリでセット売りに含まれていたので合わせて購入しました。

⑯に関しては、参考図書として購入しました。

これに関しては、「実施してきたこと 16 参考図書」にて詳細を書きます。

また、筆記用具についてですが、私はマーカーペンは使用していません。

基本的にはシャーペンだけで対応していました。

これに関しても、「実施してきたこと」にて詳細を書きます。

(3)勉強環境

勉強は、主に以下2カ所でやってました。

①自宅

②勉強部屋 (外部サービス)

勉強面は、基本的に勉強部屋で勉強していました。

管理面は、自宅でやってました。

ただし早朝に関しては、勉強も自宅でやってました。

※勉強部屋に関しても、「実施してきたこと 14 勉強部屋の活用」にて詳細を書きます。

「実践してきたこと 管理編」につづく

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

序章は、2つに分けようか迷ったんですが、まぁ勢いで突っ走りました。

いよいよ本題、「実践してきたこと 管理編」につづきます

今後ともよろしくお願いいたします。

こちらも合わせてどうぞ

得点公開

再現答案 令和6年度 事例Ⅰ

再現答案 令和6年度 事例Ⅱ

再現答案 令和6年度 事例Ⅲ

再現答案 令和6年度 事例Ⅳ

▼YouTubeチャンネルやっています。登録よろしくお願いします。(励みになります!)▼

コメント